Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Sono schizofrenica e amo la mia follia”

Livorno 20 maggio 2025 Recensioni – Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Sono schizofrenica e amo la mia follia”

“Non è mai troppo tardi per leggere un buon libro”

Rubrica di recensioni, a cura dello scrittore e traduttore Maurizio Grasso.

Non sono sempre necessariamente recensioni di libri appena usciti, ma di “buoni libri”.

Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere Oggi Maurizio Grasso vi farà conoscere “Sono schizofrenica e amo la mia follia” di Elena Cerkvenic

È opportuna una premessa: per leggere un libro come questo, per quanto breve, bisogna essere persone empatiche, in altre parole abbastanza forti da aprirsi alla sofferenza altrui. Non di un personaggio come Emma Bovary o Anna Karenina, ma di una persona in carne e ossa. Il libro di Elena Cerkvenic parla anche di molto altro: parla della vita. Ma il suo titolo sta lì, imperterrito, a ricordarci la specificità di chi lo ha scritto.

Elena Cerkvenic, di origini slovene, è perfettamente bilingue. Lo sloveno è la madrelingua, l’italiano la lingua dell’istruzione, dell’università dove si è laureata a pieni voti nella sua Trieste, la Trieste di Franco Basaglia, nome che non si cita a caso nel libro e in queste righe.

Sono schizofrenica e amo la mia follia (2024) è un atto di coraggio, in cui Elena si dona senza riserve. Racconta la scoperta della propria malattia e la sofferta convivenza con essa fino a sentirla parte di sé, fino a presentire le sfuriate di questa belva interiore e attendere con pazienza che passino. Racconta anche un’altra scoperta: che la malattia mentale non si appropria del tutto della personalità di chi ne è affetta. Questa persona resta una donna, una moglie, una madre, un’insegnante se nella vita è tutte queste cose e altro.

La vita di una schizofrenica, si confessa Elena, è un ottovolante di orrore e di entusiasmo, di baratri infiniti e di meravigliosi voli ascensionali. Nei momenti critici, le sono negate «felicità e meraviglia». In quelli di quiete è stupendo ritrovare integre le proprie facoltà, la capacità di vivere con pienezza sentimenti positivi e gioiosi.

Il coraggio di questo volume si origina dal bisogno dichiarato da parte dell’autrice di spiegare come è riuscita a instaurare questa convivenza, e soprattutto a «trovare le parole per dirlo», lei con il suo disturbo che per anni, scrive, le ha «cucito la bocca con il filo spinato».

La prima manifestazione del disagio psichico avviene all’inizio degli anni Novanta in Germania, dove la giovane Elena, laureata in lingue e specializzata in letteratura tedesca, si era recata per seguire un corso di perfezionamento. «A Monaco incontro invece la follia e scompaiono d’improvviso, come una bolla di sapone, tutti i miei sogni, le mie aspirazioni, le mie ambizioni». La padrona di casa la vede tornare sconvolta e non esita a chiamare un’ambulanza. Segue un ricovero nell’ospedale psichiatrico di Haar, dove le diagnosticano quella “brutta parola di quattro sillabe” e dove, qualche giorno dopo, il marito Vittorio ne otterrà le dimissioni per riportarla a casa. Elena sente che è avvenuto qualcosa di irreparabile, che la sua identità si è lacerata, insomma che niente d’ora in avanti sarà più come prima.

Ciò che colpisce nella lettura di questo memoir è l’inequivocabile classificazione di un disagio interiore fin dalle prime righe. Follia, pazza, impazzita sono termini che appaiono subito e fanno terra bruciata attorno a sé di tutte le perifrasi, gli eufemismi, i benefici di inventario. Nel suo percorso doloroso Elena si considera comunque fortunata: la stesura stessa di questo memoriale ne è la prova.

Il diario di Elena, collocato nel presente, parla anche del quotidiano, ma è soprattutto una collezione di flashback, di episodi del passato ora positivi, ora purtroppo dolorosi. Gioie come il matrimonio e la maternità, rimpianti come quello di non essersi potuta realizzare come insegnante di tedesco. È cosparsa di cicatrici la vita di un essere umano affetto da una malattia psichica che si ripresenta ciclicamente, a distanza di mesi o di anni, come uno spettro millenario, come un incubo ricorrente.

Questa lettura mi ha fatto tornare in mente Dipendenza, il terzo episodio della trilogia della grande scrittrice danese Tove Ditlevsen, inarrivabile antesignana del genere del memoir, che Tove ha trattato con la sua disarmante, magistrale naïveté e che in anni recenti ha espresso perfino un premio Nobel, Annie Ernaux. Il destino di Tove è stato tragico; per sua fortuna, Elena ha trovato una strada per la salvezza dentro, o meglio, accanto alla malattia, grazie alla vicinanza della famiglia e di alcuni preziosi amici, grazie all’empatia di specialisti capaci. Eppure la sua resta la vita di una persona mutilata, in un modo o nell’altro abituatasi alla propria amputazione: di tanto in tanto sente che le manca qualcosa, che lo ha perso per sempre, che molto le è ormai precluso.

Il ricordo forse più doloroso di Elena è quello di essere stata una madre apparentemente anaffettiva, di amare il proprio figlio e di essere purtuttavia incapace di tradurre questo amore in gesti, una tenerezza, un vero abbraccio, perché l’affetto è sovrastato da un’altra sensazione, «l’eterna fatica e pesantezza della mia esistenza». È terribile sentirsi lontana mille miglia dai propri cari. Si innesca per frustrazione un circolo vizioso, quello che Elena chiama auto-stigma.

Elena si sofferma su cosa sia per lei la felicità.

Felicità è soprattutto la ritualità dei piccoli gesti

, la disciplina delle abluzioni mattutine, del primo caffè, della lenta colazione, di un momento di preghiera guidato da un rosario nella mano, azioni elementari che sono descritte come epifanie del meraviglioso insito nella vita, con similitudini e altre figure retoriche particolarmente poetiche.

Talvolta Elena si esprime come una donna d’altri tempi, la solitudine vissuta da bambina e poi da adulta nelle fasi critiche della malattia ne ha fatto una spugna, una Dickinson contemporanea che sa ancora stupirsi di niente. Ma Elena è una creatura complessa e sfaccettata, che sembra fare la spola tra Emily e Alda (Merini).

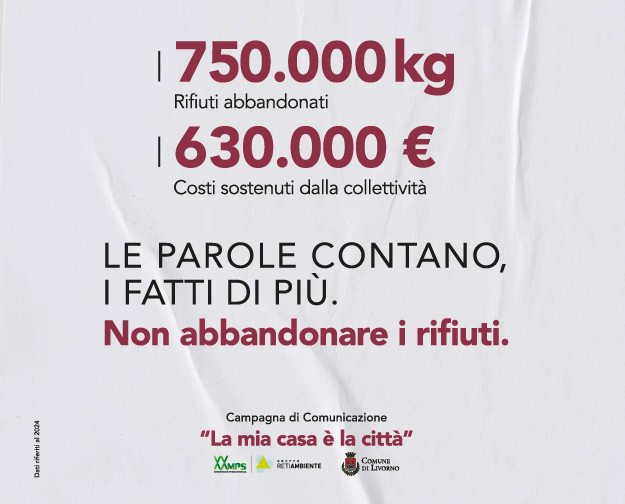

Elena racconta anche della sua esperienza di organizzatrice culturale per la promozione della lingua slovena, oppure nei gruppi di peer support o nel gruppo “Articolo32”. Salvifica e terapeutica per sé, utile per i suoi “pari”. Bisognerebbe impararlo a memoria, questo articolo tra i più disattesi della nostra bellissima Costituzione. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

La storia particolare di Elena implica quella generale delle donne considerate di volta in volta nei secoli come pazze, streghe, isteriche. È questa storia che, in filigrana dentro quella personale della Cerkvenic, non bisogna dimenticare durante la lettura. Lo stigma sociale nei confronti dei malati di mente si duplica quando il soggetto è femminile, perché alimentato da un retaggio di ancestrali, ingiustificati pregiudizi. Anche per questa ragione il valore testimoniale di questo volume va oltre quello meramente letterario, che pure ha una sua poetica solidità. Se il libro è ben scritto, non è tuttavia questa la prima considerazione che la sua lettura suggerisce, altre voci parlano più forte al cuore di chi legge.